| 2016년 1월 13일~20일까지 순천문화예술회관에서 무위당 장일순 서화전을 엽니다. 한국전쟁과 군사독재시절 민주화, 협동조합운동 등 현대사를 온몸으로 살다가신 우리시대의 큰 스승 장일순선생님! - 무위당 장일순 작품전을 준비하는 사람들- |

“추운 겨울날 저잣거리에서 군고구마를 파는 사람이 써 붙인 서툴지만 정성이 가득한 군고구마라는 글씨를 보게 되잖아. 그게 진짜야.

그 절박함에 비하면 내 글씨는 장난이지. 못미쳐.

그런 글이 정말로 살아 있고 생명력이 있는 글이야. 꼭 필요한 글이지.”

“난을 치되 반드시 난이 아니라 이 땅의 산야에 널려있는 잡초에서부터 삼라만상이 다 난으로 되게 해서, 시나브로 난이 사람의 얼굴로 되다가 이윽고는 그리고 부처와

보살의 얼굴로 되게끔 쳐 보는 게 내 꿈일세.”

장일순의 창작 자세

장일순이 글씨를 쓰고 난초를 치기 시작한 것은 1960년 초의 일이었다. 감옥에서 풀려나 자유의 몸이 되었지만 보안 기관의 감시를 받아야 하는 요시찰 인물이 되었을 때 그는 붓을 잡고 ‘먹장난’을 시작했다. 반은 감시자의 눈으로부터 벗어나기 위함이었고 반은 자신의 정서적 욕구에서였다.

장일순이 그 때 처음으로 붓을 잡은 것은 아니었다. 초등학교에 들어가기 전부터 할아버지께 종아리를 맞아가면서 글씨를 배웠다. 밖에 나가 무작정 뛰노는 것이 한없이 즐거웠던 5,6세 어린 시절에 붓을 잡고 신문지 전체가 먹으로 가득 차도록 획을 긋고 또 그어야 했던 호된 훈련과정이 훗날 그의 예술세계를 만들어가는 기본이 되었던 것이다.

할아버지인 여운 장경호는 그 자신이 글씨를 잘 썼을 뿐만 아니라 당시 관동지방의 이름난 서화가인 차강 박기정과 절친한 사이였다. 차강은 오늘날에는 그 이름이 잊혀진 채 그저 강릉의 묵객으로만 알려져 있다. 그러나 그는 또한 당대의 문사이자 지사였다. 한일합방이 되자 의병에 참여했고 끝내 ‘서화협회書畵協會’에조차 참여를 거부하면서 자신이 뜻을 지켰던 분이다. 장일순의 서화는 이러한 차강의 훈도 아래 이루어졌던 것이다.

장일순이 처음 글씨를 쓰고 그림을 그려 낙관을 할 때 사용한 호는 청강靑江이었다. 혼탁한 세상 속에서 맑은 강물이란 얼마나 뜻깊고 아름다운가 하는 마음에서 붙인 자호自號라 한다. 힘겹게 살아가면서 맑은 강을 만나면 거기에 잠시 앉아 쉬어보자는 뜻도 있었다고 한다. 그리고 그 작품들을 모아 전시회를 갖기도 했다. 주로 원주에서, 한 번은 춘천에서 열었으니 모두 강원도를 떠난 것이 아니었다. 장일순은 원주 봉산동 키 큰 측백나무 울타리가 둘러쳐 있는 집에 찾아오는 손님, 뜻을 같이하고 같은 길을 걷는 사람들에게 글씨와 그림을 선물로 주곤 하였다. 거기에 반드시 그 인물이 지켜야 할 경구와 격언 또는 시구를 적어주곤 하였다.

그리고 그림을 받는 사람의 이름 뒤에는 아형雅兄, 학형學兄이라는 표현보다는 도반道伴이라는 표현을 즐겨 사용하였다. 함께 이 세상을 살아가는 길벗이라는 뜻이다. 장일순의 이런 창작자세는 참으로 귀한 것이었다. 80년대 말 수많은 재야단체들이 ‘기금마련전’을 너나없이 열다시피 했을 때 장일순은 한 번도 출품을 거절한 일 없이, 오히려 부탁한 것보다도 더 많은 작품을 보내주곤 했다. 그러고는 사례비를 받은 일이 없다. 그때 그가 내게 했던 말은 “만약 이 그림을 그리면 얼마를 받는다는 생각이 들어오면, 그날로 나는 붓을 꺾을 것”이라고 했다. 1988년 서울에서 열린 개인전은 ‘한살림운동’기금을 마련하기 위한 것이었다. 장일순의 이런 창작 자세를 나는 무한대로 존경한다.

장일순의 글씨와 그림

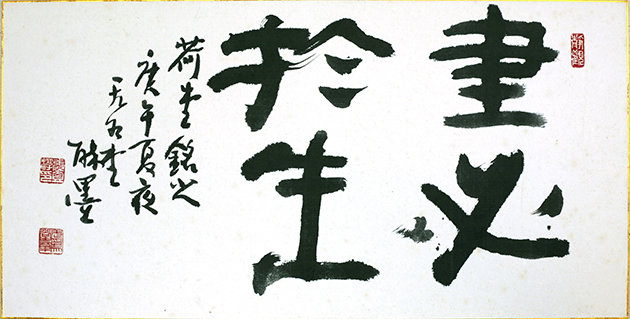

장일순의 글씨 또한 직업적인 서가의 그것과 길을 달리하는 면이 있다. 그것은 정통 서법을 벗어났다는 의미에서가 아니라 서예계의 사정에 구애됨이 없이 글의 내용과 서체 모두에서 이 시대에 필요한 정서를 구현하고 있다는 점에서 그렇다. 그런 뜻에서 나는 그 말의 참뜻이 유지되는 한에서 재야서가라는 표현을 썼던 것이다.

장일순의 글씨는 예서체隸書體를 근간으로 하고 있다. 예서체는 잘 짜여진 구조의 멋과 삐침과 파임이라는 힘을 자랑한다. 그리고 도한 초서나 행서와 달리 형태가 간명하여 ‘무지렁이도 알아볼 수 있는 민중적 서체’라는 일면도 지니고 있다.

이런 예서체를 선생은 아주 소탈한 맛으로 전환시키면서 부드럽고 편안한 글씨, 그러나 힘과 균형이 들어 있는 독자적인 서체로 발전시켰다. 서법의 생명력이라 할 골기를 유지하면서 유연하고도 자연스러움이 풍기는 분위기를 지니고 있다. 장일순이 어떻게 이처럼 독자적인 서체를 지닐 수 있었을까 곰곰이 생각해 본 적이 있다. 붓을 다룬 오랜 연륜, 그의 삶과 인품, 언뜻 떠오른 것은 거기에서 연유한다는 생각이었다. 그러나 이것은 필요조건이지 충분조건은 아니다. 나는 그 해답을 3년 전에 얻어낼 수 있었다.

장일순 자신의 말을 빌리자면, “나는 요즈음 길거리에서 군고구마 장수 아저씨가 서툰 솜씨이지만 삶의 필요에 의해 나무판자 위에 정성스레 쓴 ‘군고구마’라는 글씨 속에서 이 시대 글씨의 한 이상理想을 만난다.”는 것이었다.

바로 그것이었다. 그것은 무심無心과 무위無爲의 철리哲理이다. ‘뛰어난 기교란 어수룩해 보이는 법’이라는 대교약졸大巧若拙의 서체이다. 그것이 장일순 글씨의 본질이고 특성인 것이다.

장일순의 난초는 참으로 독창적인 것이다. 그는 난초를 치면서 고귀한 멋이나 곱상한 생김새를 자랑하는 춘란이나 기품을 앞세운 건란은 즐기지 않는다. 장일순의 난초는 한마디로 조선 난초이다. 잎이 짧고 넓적하면서 강인한 생명력을 느끼게 하는 잡초 같은 난초를 좋아한다. 그것도 바람에 잎을 날리면서도 꽃줄기만은 의연히 세우고 그 향기를 펼치는 풍란을 즐겨 그린다. 그리고 거기에 걸맞은 화제畵題를 붙인다.

장일순의 난초 그림에서는 맑은 품성과 강인한 생명력이 동시에 느껴진다. 그리고 이를 통하여 인간과 자연에 대한 깊은 사랑과 믿음-장일순이 주창하는 생명사상과 정신-을 표출해 내고 있는 것이다. 그런 가운데 그 난초는 우리가 민중이라고 부르는 힘차고 건강하고 소탈한 심성의 인간상에 들어맞는 민초도民草圖로 전환되고 있음을 느낄 수 있다.

장일순은 말년에 들어 여기에 새로운 형식을 하나 더했다. 그것은 난초 그림에 사람의 얼굴을 담아내는 것이었다. 마치 선화禪畵처럼 스스럼없이 그은 몇 가닥의 붓자국으로 그린 간필법의 난초들은 그대로가 사람의 얼굴이고 몸매가 된다. 웃는 얼굴, 생각하는 얼굴, 때로는 부처님의 모습가지 연상되는 無心의 경지이다.

장일순의 이 독자적인 얼굴 난초는 그가 문인화가로서 이 시대 미술에서뿐만 아니라 문인화의 오랜 역사적 전통의 맥락에서 언급될 만한 징표로 여겨지나. 그것은 결코 기법의 수련으로 이루어질 것이 아니라 그의 맑은 인품과 꿋꿋한 삶 속에서 터득된 하나의 결실물인 것이다. 그런 의미에서 나는 어쩌면 그가 창조적인 문인화의 세계를 보여준 마지막 화가라는 표현을 썼던 것이다. 그리고 나는 당신과 함께 가고 싶어하는 사람-도반으로서 이글을 쓰게 된 것을 무한히 기쁘게 생각하고 있는 것이다.

『제2회 강원아트페어 특별전 도록에서』

유홍준 전문화재청장